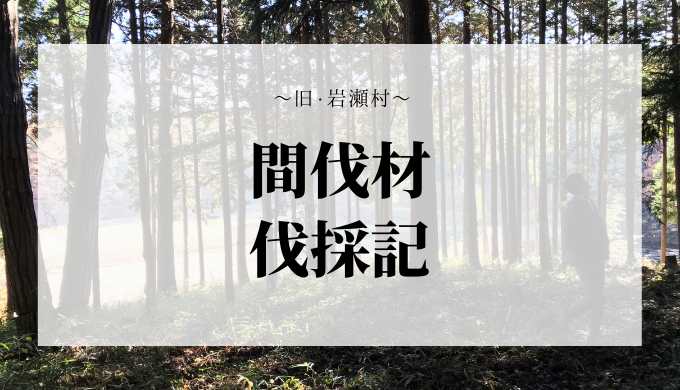

佐藤夫妻の運営する宿『guesthouse Nafsha』のある旧・岩瀬村(現・須賀川市)は、見渡すかぎりの一面の田んぼと、遠くに山脈を抱える“THE 里山”です。

つい数十年前までは山の木を燃料にして暮らしていたので、多くの住民が山を持っていて、それぞれ手入れをしていました。しかし、プロパンガスが普及し、若者が都市へ出て戻らなくなって過疎化が進んだこの地域で、今山を持っていることはむしろ負担となっています。

山のことを少しずつでも知るために、私たち夫婦は今年の冬、近くに住む親せきが所有する山へ「間伐材」の伐採へ向かいました。

切るのは樹齢20年の「ヒノキ」

今回私たちが間伐するのは、「ヒノキ」です。間伐とは、木が密集して生えているところから何本か木を伐採し、他の木の育成を促す作業のこと。野菜で言うと「間引き」みたいなものですね。間伐した木も何かに活用したいと話すと「じゃあ香りのいいヒノキで」ということになりました。

ヒノキの木肌

あきら

あきら

伐採は、水を含む前の「冬の間」に

木には伐採に適した時期があるのを、知っていましたか?私たち夫婦はもちろん知らず、いつでもいい時(なんなら春とか秋とかのいい季節)に切るものだと思っていました。

ところがどっこい、木の切り時は「冬の間」だそう。葉が落ち切る秋以降から春に向けて木が水を吸い上げる前までの冬の間が、比較的重量も軽く、切った後も腐りにくいとか。

チェーンソー

みさと

みさと

あきら

あきら

いよいよ伐採

去る1月某日。親戚の山に分け入り、目ぼしいヒノキを選定。「これにしよう」と決めた後、いよいよ伐採がはじまりました。

ヒノキを選んで、120cmずつに切っていく。

下からダルマ落とし的に切り落としていく。

120㎝ごとに切った丸太。

あきら

あきら

春ごろまで乾燥させる

伐採した木は、春頃まで乾燥させます。その後の使い方によっても変わりますが、基本的には皮を剥いで乾燥させるのがベスト。切りたての瑞々しいうちの方が剥ぎやすく、虫がわきにくくなるからだそうです。

皮を剥いで乾燥中の木々。

みさと

みさと

100年後を考える、山の暮らし。

今回、間伐指導と山の案内してくれた叔父は、80歳半ば。この年齢で力仕事満載の山を手入れしているなんて…と驚きを隠せません。一方で叔父の山以外を見渡してみると、悲しいことに荒れ放題。どこからどこまでが手入れされているのか、いないのかが一目瞭然なんです。つまりは「手入れできる人が誰もいない」という状況なんですよね。これが岩瀬村の現実だと実感しました。

みさと

みさと

あきら

あきら

みさと

みさと

毎年1月6日には、山の神にお米とお餅を供える。

これからも里山と山の暮らしについて、少しずつ学んでいこうと思います。私たちの今の暮らしの中に、無理なく取り入れられたらいいな。

※間伐材の使い道もまたお知らせします!

[…] 間伐の様子については、こちらの記事を見てみてね! […]